收到禁令后的中兴安静地有些可怕。

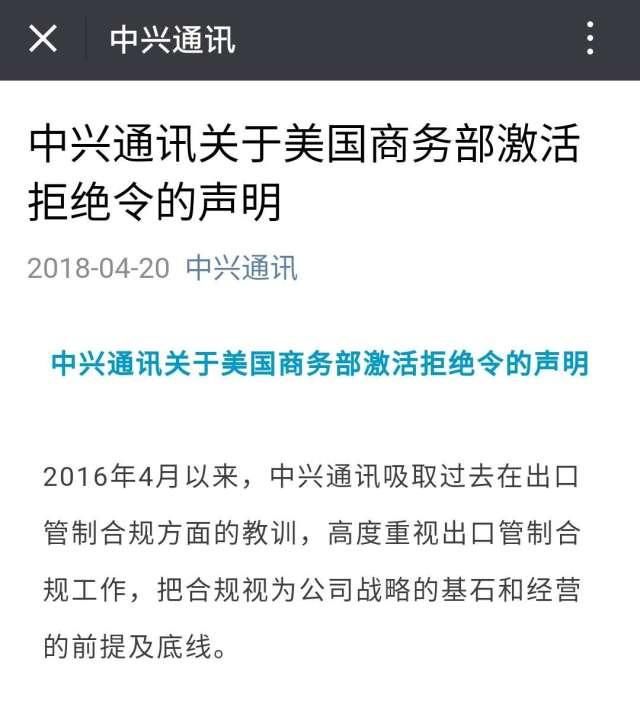

这份沉默保持到了近一周。直到今早9点,中兴才有了点动作。他们对外发布了一份声明,称BIS执意施加的制裁对中兴“极不公平”,“不能接受”。

然而就在这份强硬声明发出的几个小时前,美国商务部新闻官在接受澎湃新闻的采访时重申,针对中兴的7年禁令即时生效,没有协商的余地。

身处悬崖边的中兴,几乎被切断了斡旋争取缓冲带的唯一出路。这家在中国通讯行业战斗了33年的老牌企业,正在面临诞生以来最大的危机。

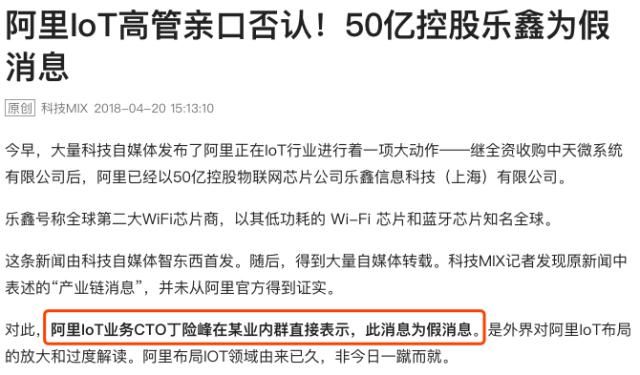

与此同时,阿里则被高调传出50亿控股物联网芯片公司。虽然科技MIX在第一时间通过阿里高管确认此为虚假消息(详情看下图↓),但阿里的假动作和中兴的真悲剧,让我们第一次清醒地认识到,在核心技术知识产权领域,一直以来我们的家底之薄弱。

没有欧美企业的芯片支持,中国企业就无法独立前行?中国“芯”就难以堪当重任吗?

当然不是,华为最引以为傲的通讯基带芯片,就是实打实的自主研发,而且性能位居世界前列。还有手机 SOC 中小米的松果和华为的海思麒麟,也算作“一定程度上”的自主。

为什么说一定程度呢?因为CPU的架构还是人家的,来自英国的ARM。

说到ARM,这同样是家神奇的公司,一家不卖芯片的芯片公司。ARM只出售自己的知识产权。单单凭着CPU的架构专利,就能死死把住90%手机命脉,任凭高通、三星或是联发科,都无法绕开其壁垒。它的利润率也被分析家形容为“不可能达到得高”。

得~本来想说中国芯片的发展,结果又殊途同归,再一次印证了知识产权的重要性。

同样的例子,更不要提被戏称为专利“毒瘤”的高通,和最近频繁“被出场”类比中兴的诺基亚。虽然后者是因为战略失误,才被迫走上这条“养家糊口”之路,和中兴不是一个概念。但从这些企业出发,我们至少看到了一点共性。那就是,只有核心技术在手,才能做到进可攻退可守。

在中兴事件发酵多日,大众舆论趋于冷静之时,科技MIX也想抛开事件本身的是非对错,来聊聊它所折射出的深层问题。

为此,我们特别联系到了在半导体从业多年的声网Agora.io首席科学家钟声博士。

钟声博士曾在美国博通公司工作近20年,对中美两国半导体行业有深入的了解。在它看来,半导体行业,我们与美国至少存在着20年的差距。

这主要体现在“中国半导体行业发展,还没有完全渡过原始积累的阶段,我们缺少人才、知识产权以及整个生态的准备,创业机制和资本也不甚成熟。整个产业还不能专注在创新和提升产业规模上。”

我们期待着某个质变爆发点的来临。在此之前,整个行业投入巨大却收效甚微,这是必然要经历的过程。但贪图捷径、投机取巧,只能让自己愈加被动。

而面对当下局面,

“

我们只有一条路可走,那就是静下心、耐住性子图谋发展,从人才、知识产权到产业化培育机制、政策扶持,打造全方位的产业生态。

提到对于研发重视程度的差距,来自澎湃新闻的一组数据就指出,2015年,中国半导体全行业的研发费用还不及英特尔的六分之一。钟声博士谈到,虽然近些年来情况持续好转,但无论从国家、社会或是企业,对自主知识产权研发的重视程度,还远远不足。

钟声博士结合博通十多年的工作经历,给出了一个例子。

“

博通对于专利的发明者有奖励制度,比如公司期权等等。最高的时候,每个专利的奖励可以高达百万美元。这种制度也确实激发了大家的创新动力,正是通过这种方式,博通在短短几年内便积累了大量的专利。

不过,他也同时指出,高额的奖赏是激发创新的动力,但想要从根本上解决我国半导体行业,乃至这个科技圈的困境,杜绝类似中兴事件的再度发生,光凭“赏”是远远不够的。

我们的核心矛盾在于,整个社会对于知识产权保护意识的缺失。从国家层面而言,对侵犯知识产权的打击力度不够,抄袭成本过低。甚至一些被抄袭的小企业往往由于耗不起官司,而放弃对自身权益的维护。

更严重的,则是部分企业“自制力”不足。钟声博士表示,在行业成长初期,一些企业良莠不齐属于正常现象。但行业内部确实也存在着一些小芯片公司,成立初衷就是套取政府资金。

对于这些“毒瘤”企业,资本方和监管部分都需要具备一定的识别能力。不能让几家“毒瘤”企业,毁掉对整个行业辛苦建立起的良性生态。

面对中兴事件,应该警醒的不仅仅是芯片行业。一场变革刻不容缓。

钟声博士对中国芯片行业的未来,依旧充满信心。

“

很多人看到行业泡沫,但一个产业的兴起有泡沫不是坏事。当泡沫破灭、一切尘埃落定之后,可以看到那时的发展水平已比最初高出了很多。泡沫能带动人才数量、生态环境的快速发展。经过大浪淘沙,创业企业也就发展成熟了。

就在今天,小编看到这样一组数据:

截至2017年12月31日,中兴通讯累计拥有6.9万余件全球专利资产、已授权专利资产超过3万件。其中,5G战略布局专利全球超过1700件。其中,4G LTE 标准必要专利超过815件,全球占比超过13%。5G战略布局专利全球超过2000件。

数字看着很光鲜,但秉承着客观眼光来判断,这些数量并不能说明一切。

专利有没有独占性,是否是无可替代的基础性技术专利。想要构建能“御敌”的专利壁垒,这些质量指标与同等重要。

中国知识产权困境,不单是国家、或是几个企业的责任。无论盲目唱衰中国企业,或是鸡血煽动爱国情怀,都不是问题的解决之道。中兴事件不单涉及技术与商业竞争,还包含了不少政治博弈的色彩。所以困局中的中兴能走向何方,我们不好轻下结论。

但作为一个案例,中兴所代表的是整个中国科技企业的现状,我们能从其中看到太多中国企业的身影。要客观正视自身的差距与不足。

努力发展核心技术,才能免于陷入被支配的恐惧。

未经允许不得转载: 十堰秦楚网 十堰资讯门户网站 十堰主流资讯媒体 » 中兴之殇中的中国专利困局

一张图告诉你损失一个中层可能损失200万的价值

一张图告诉你损失一个中层可能损失200万的价值 做老板最高境界:谋局者,越清闲越赚钱

做老板最高境界:谋局者,越清闲越赚钱 家装市场备受质疑,互联网改造是否还有机会?

家装市场备受质疑,互联网改造是否还有机会? 六大微商平台运营模式解析,唯有“招下层代理”模式

六大微商平台运营模式解析,唯有“招下层代理”模式 创业,一个从家狗变成狼的过程

创业,一个从家狗变成狼的过程 刘官华:科学管理“已死”,不确定性“受宠”

刘官华:科学管理“已死”,不确定性“受宠” 千万用户背后与抠门、人味和转型有关的Keep运营故

千万用户背后与抠门、人味和转型有关的Keep运营故 刘官华:产品上线前如何搭建团队运营体系?

刘官华:产品上线前如何搭建团队运营体系?